Information importante influenza aviaire

Flash infos

Les enfants placés en nourrice à Prunay (1846-1912)

Télécharger ou imprimer l’article

La consultation des actes d’état-civil de Prunay-le-Gillon des années 1850-1900 fait apparaître qu’un grand nombre d’enfants originaires de Paris ou de la région Parisienne décédaient dans notre commune.

Ces enfants étaient placés très jeunes à la campagne chez des « parents nourriciers ». Les femmes dont le travail consistait à nourrir un bébé avec leur propre lait ou avec du lait animal et ce, pour gagner de l’argent, étaient appelées « nourrices mercenaires », une pratique alors courante à cette époque, en plein essor industriel.

En l’absence de chiffres précis sur le nombre d’enfants placés à Prunay – les recensements de la population ont lieu une fois tous les 5 ans au XIXème siècle, généralement en début d’année – il est difficile d’estimer combien de ces enfants décèdent dans leur famille d’accueil. Et inversement, combien ont survécu…

A Prunay, on dénombre 154 enfants décédés entre 1846 et 1912.

Une pratique qui touche toutes les couches sociales

Des nourrices à domicile pour les plus fortunés…

Au XIXème siècle, les femmes issues de milieux aisés ou les jeunes bourgeoises, sont très occupées par leurs fonctions sociales. Elles répugnent à s’engager dans un allaitement long, qui implique une grande disponibilité. Elles cherchent également à préserver leur corps et leur apparence pour les mondanités mais aussi pour… leur époux. A l’époque, le mariage chrétien impose à l’époux et à l’épouse la fidélité réciproque. Or un tabou persiste : l’interdiction des rapports sexuels pendant l’allaitement. Donc si l’épouse ne veut pas que son époux aille voir ailleurs et commette l’adultère, elle va envoyer son enfant en nourrice.

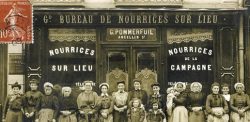

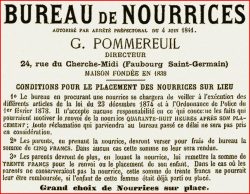

Les familles les plus fortunées ont, pour la plupart, une nourrice à domicile. Ces nourrices qui venaient à la ville dans des milieux aisés où elles étaient encadrées étaient nommées les nourrices sur lieu. Généralement, elles sont recrutées via le bureau des nourrices de la ville. C’est un peu un « marché aux bestiaux » : un docteur palpe les seins, goûte le lait, flaire l’haleine des prétendantes (!)… Après l’embauche, la nourrice doit renvoyer son enfant qu’une « meneuse » raccompagne jusqu’au village. Pendant au moins deux ans, le temps du sevrage du nourrisson, la nourrice ne verra pas son propre enfant.

|  |

Des nourrices sur place pour les autres …

Dans les milieux moins aisés, on fait appel à des nourrices sur place, qui accueillent les nourrissons dans leur propre demeure, à la campagne.

C’est le cas dans les milieux ouvriers, notamment. En effet, avec la révolution industrielle, les femmes travaillent de plus en plus au sein des usines de l’industrie mécanique, du textile, dans l’imprimerie, les blanchisseries à Paris ou en Région parisienne … Ces ouvrières, dociles et bon marché, ont des horaires contraignants, elles ne peuvent pas s’occuper d’enfants en bas-âge.

Les femmes d’artisans et les femmes de commerçants (marchande, épicière, boulangère…) font aussi appel aux nourrices sur place : ces femmes travaillent avec leur mari et tiennent la boutique qui est ouverte généralement du matin au soir, ce qui laisse peu de temps pour élever des enfants.

Enfin, une autre catégorie de femmes fait également appel aux nourrices de campagne : ce sont les femmes non mariées ayant eu un enfant illégitime, non reconnu. Ces femmes occupent généralement des fonctions « ménagères » dans dans les grandes villes : domestiques, femmes de chambre, lingères…Elles sont logées par des familles aisées, dans des chambres de bonne et n’ont pas la place physique ni le temps de s’occuper d’un enfant, parfois né d’une relation non consentie…

Le bon air de la campagne

Enfin, autre argument pour le placement en nourrice d’un nouveau-né : le bon air de la campagne ! L’air de la campagne est alors considéré comme plus sain que celui des villes qui au début du XIXème s’industrialisent à grande vitesse et dont la population augmente de façon exponentielle, entrainant avec elle, promiscuité et maladies urbaines.

Un réseau et même un marché de bébés

| Depuis le XVIIème siècle, il s’est constitué de véritables réseaux organisés d’informateurs (médecins-accoucheurs, sages-femmes, curés) qui mettent en contact les mères qui viennent d’accoucher et les meneurs et meneuses qui proposent des nourrices de Province. Ces médecins et sages-femmes reçoivent, au passage, des commissions…Les rabatteurs se chargent eux-mêmes d’emmener les enfants dans les familles nourricières ou engagent des femmes pour effectuer cette tâche. |  |

Une mortalité infantile importante

Au XIXème siècle, la mortalité infantile est encore très élevée, environ 1 enfant sur 5. « Aux alentours des années 1870, on prend conscience que celle des enfants élevés en nourrice, surtout à la campagne, est en moyenne de 1 sur 3 et, selon les départements, elle peut atteindre la moitié des enfants placés. Ainsi la mortalité moyenne des enfants est de 29 % dans le département d’Eure-et-Loir […] ; et dans cette mortalité, la part des enfants légitimes est de 25 % et celle des enfants illégitimes de 95 % ».

Source : ANNEXE IX – L’INDUSTRIE DES NOURRICES AU XIXE SIÈCLE – Publié par François Chedeville | 20 Déc 2018

Ces enfants vont ainsi grossir la mortalité de la population rurale en diminuant notamment celle de Paris. Il naîtra ainsi dans les campagnes moins de jeunes villageois, et il mourra, chez les nourrices, plus de jeunes citadins.

Les causes de cette mortalité sont multiples :

- Le transport de ces nourrissons de la ville à la campagne se fait parfois dans des conditions épouvantables, selon les moyens là encore de la famille ou du meneur. Les enfants voyagent dans le froid, mal emmaillotés, entassés dans des chariots ou dans les bras des entremetteurs dans des trains bondés et inconfortables.

- Arrivés dans leur famille nourricière, les enfants doivent survivre à des conditions de vie peu saines et hygiéniques : promiscuité, présence d’animaux qui peuvent ramener des maladies, chauffage précaire, saleté des pièces à vivre.

- Les nourrices de campagne allaitent déjà leur propre enfant et n’ont parfois pas la quantité de lait suffisante pour deux nourrissons. On comprend aisément que même payées pour nourrir l’enfant placé, elles préfèrent donner leur lait, en priorité, à leur progéniture. Elle remplace le lait maternel par du lait de vache ou de chèvre. Du lait qui est donné au biberon, de manière peu hygiénique. Le lait est souvent mal conservé et cru. Les biberons utilisés sont parfois en métal rouillé. Quand ce n’est pas du lait qu’on leur administre, c’est de la bouillie, de la soupe, du gruau. Des aliments qui ne pas adaptés à un enfant en bas âge, qui ne sont pas aussi toujours « frais » et digestes que le lait maternel.

- Parfois, les mères nourricières ont plus de 50 ou 60 ans. Ces nourrices ne sont pas entièrement dévouées à l’enfant placé, bien au contraire : elles tiennent la maison, nourrissent les bêtes, vont aux champs et ont peu de temps pour surveiller les enfants…

| Dans un ouvrage intitulé : « Décroissance de la population en France et moyens d’y remédier », publié en 1868, on s’inquiète déjà de la malnutrition des enfants placés en nourrice. Le Professeur Jules Guérin souligne que « la plupart de enfants confiés aux nourrices mercenaires, le plus souvent loin de toute surveillance, meurent de faim. Ou ces enfants ne sont pas nourris suffisamment ou bien ils le sont en dépit des lois d’hygiène et de la physiologie. On ne nourrit pas un nourrisson avec de l’eau panée ou sucrée : soumis à ce régime, il ne tarde pas à mourir. D’un autre côté, le nouveau-né ne peut digérer la bouillie et la soupe […]. Les matrones qui gorgent les nourrissons de soupe et de bouillie les tuent en croyant les nourrir » … | « Sur 100 enfants allaités par leur mère, il en meurt en moyenne la première année : 20.Sur 100 enfants allaités par des nourrices mercenaires, il en meurt, en moyenne : 80Sur 100 enfants allaités au biberon, il en meurt, en moyenne : 90 »(statistiques de Bertillon et Boudet – Mémoire de Médecine , 1869) |

Malgré ce message alarmiste, la pratique de la mise en nourrice chez des femmes qui n’ont plus la possibilité d’allaiter perdurera jusqu’au début du XXème siècle…

La situation à Prunay

Des familles d’accueil désargentées et intéressées…

A Prunay, 94 familles nourricières ont été recensées entre 1846 et 1912, dont certaines recueillent de nombreux nourrissons à tel point qu’on se demande si certaines n’en ont pas fait un véritable « commerce ». Il faut dire que cette activité permet aux familles les plus démunies de Prunay d’obtenir un pécule supplémentaire et facilement gagné.

En 1899, les gages d’une nourrice étaient de 11 sous par an. Pas étonnant alors de constater que parmi les parents nourriciers on trouve essentiellement des journaliers, charretiers, bergers, vachers, maçons, couvreurs ou des veuves désargentées sans profession…

Parmi les familles qui accueillent le plus d’enfants (et surtout chez qui ils décèdent le plus), on trouve :

- RENOUARD Ovide Didier Benoît, journalier (7 enfants)

- FOUQUET Lucien Honoré, journalier (6 enfants)

- HEURTAULT Faustin Jules, journalier (6 enfants)

- HULLOT Céline Berthe, journalière, veuve (6 enfants)

Un business qui se perpétue de génération en génération et entre frères et sœurs :

- Ainsi Ovide Didier Benoît RENOUARD, journalier est père nourricier de 7 enfants entre 1882 et 1901. Comme son père François Florentin l’était en 1852 et 1869 et son frère Eugène, en 1902 et 1908.

- Berthe Céline HULLOT épouse PHILIPPE, journalière s’occupera de 6 enfants (dont 4 naturels) entre 1885 et 1907, avec son mari puis seule, après avoir élevé ses 11 enfants nés entre 1873 et 1892 ! .Son père Jacques François Désiré était déjà père nourricier dans les années 1850 ainsi que son beau-père Jules Augustin. Le fils de Mme HULLOT, Achille Sosthène PHILIPPE, sera également famille d’accueil en 1901.

- Alcide BRUERE, père nourricier en 1865, cèdera sa place à son fils Théodore Clément de 1896 à 1908.

- De même, les frères JOUSSET Armand Constant Philidor et Xavier Léon Honoré seront pères nourriciers dans les années 1850.

- LEVASSOR Amilcar Désiré et sa file Angela Julia Maria accueilleront des enfants dans les années 1895.

- La veuve HEURTAULT prendra la succession de son mari en tant que mère nourricière après le décès de son époux.

Des familles qui accueillent parfois des fratries. Même si leur enfant décède généralement à un très jeune âge, lors de son placement chez la famille nourricière, les parents les sollicitent à plusieurs reprises pour garder leurs nouveaux nés. C’est dire la difficulté de trouver des « nourrices » et combien ils en avaient besoin, en urgence…

Les époux VAURABOURG, coiffeurs à Paris, rue Bellefond solliciteront au moins à 6 reprises Alexandre MILLOCHAU, journalier à Prunay, entre 1859 et 1866. Camille Angèle décède l’âge de 12 jours, le 22/02/1859, son frère Michel Maxime à 12 jours également le 12/05/1860, son autre frère Eugène Maxime décède à 10 jours le 25/10/1864 et Louis Etienne à 13 jours le 04/03/1866…Deux enfants de la même fratrie, placés chez les MILLOCHAU semblent avoir survécu : il s’agit de Léontine, 8 ans en 1861 et Frédéric 4 ans en 1865, comme l’indiquent les recensements de ces années-là.

Des enfants issus de milieux modestes…

5 couples de blanchisseurs installés à Clamart, Vanves ou Boulogne laissent leurs enfants en nourrice à Prunay. Plusieurs mères travaillent dans la confection : brodeuses (3), couturières (4) piqueuse en bottines, corsetière, passementière, boutonnière, tapissière…

Certains pères d’enfants ont des métiers typiquement réservés aux grandes villes : cocher, caissier, employé de commerce, garçon de magasin, conducteur d’omnibus, employé du gaz.

On retrouve également à Prunay, des enfants de commerçants issus de quartiers populaires de la capitale : épiciers, charcutiers, boulangers, marchands de vins, marchands des 4 saisons, marchands de vélo. A noter que les PALANQUE, marchands bimbelotiers (de jouets), rue des Changes, à Chartres, utiliseront les services d’une nourrice à Prunay.

Autre catégorie représentée : des enfants de parents agriculteurs situés dans les villes péri-urbaines, semi-rurales : Clamart, Argenteuil, Fontenay-aux-Roses.

…ou de classes plus aisées

Curieusement, on trouve 2 photographes : Messieurs CUREAU et DELANNOY dont les enfants sont décédés en nourrice au village. Des artistes qui n’ont pas percé puisqu’on ne trouve nulle trace de leurs clichés aujourd’hui…

Un étudiant en médecine d’origine espagnole (GOMEZ DE ARANO) et un interne à l’asile de Villejuif (TOUILLET) sollicitent également les services de familles nourricières.

Georges BONNET, décédé à 1 mois dans sa famille d’accueil est le fils de Georges, architecte à Paris Rue d’Avron dans le 20ème

Des enfants naturels

On dénombre 36 enfants naturels placés à Prunay. La Veuve HULLOT en a fait sa spécialité puisqu’elle en accueillera au moins 5 entre 1900 et 1909.

Sans surprise, ces enfants sont nés de mères domestiques (10), femmes de chambre (4), couturières (3), cuisinières (2), ouvrière, ménagère…

Un enfant a la particularité d’être né de père et mère non dénommés, à Paris, le 10 juin 1907. L’acte de naissance dressé à Paris montre qu’effectivement, il y a bien un témoin de la naissance de cet enfant prénommé Pierre André, né rue Chatelain, mais que l’enfant n’a pas été reconnu. L’officier de l’état civil lui a donné le nom de ROY.

Des enfants à faible espérance de vie

Sur les 154 enfants décédés chez leur famille nourricière :

|

A noter, sans surprise que lorsque l’un des enfants placés ou l’un des enfants de la famille nourricière décède il n’est pas rare qu’il entraine dans sa tombe un ou plusieurs autres enfants de la maisonnée : la promiscuité d’enfants élevés probablement dans un même lit permettant une transmission rapide des maladies contagieuses.

A titre d’exemples :

- Adonis Clovis LEGER perd sa fille Pauline Cécile (née le 28/03/1877) le 8 août 1879. La petite Alphonsine Julie Eugénie DELCIPET, dont il a la garde décède 4 jours plus tard, le 12 août 1879.

- Faustin Jules HEURTAULT, perd ses deux enfants : Eugénie et Edouard, respectivement les 10 et 29 août 1864. L’enfant en nourrice à son domicile, Octave Ferdinand EUGNIER (né le 03/07/1864), décède le 22/09/1864.

- Chez Berthe HULLOT, ce sont les deux enfants placés en nourrice qui meurent à une semaine d’intervalles, à l’âge de six semaines et de 10 mois !

Certaines familles accueillantes ne le sont pas vraiment, quand on sait que Louis Napoléon FONTAINE, père de 8 ans, dont 5 seulement survivront au-delà d’un an reçoit en nourrice le jeune Louis Isidore NAVIAUX, de parents blanchisseurs à Saint-Ouen, son espérance de vie semble limitée et en effet, il décèdera à l’âge de 3 mois en novembre 1890.

La famille de Charles Honoré CINTRAT, journalier accueillera au moins 7 enfants entre 1850 et 1857. 4 d’entre eux décéderont en 1850, 1852, 1856, 1857 à respectivement 2 mois, 1 an, 1 an et 4 mois. En 1856, lors du recensement de la commune, les CINTRAT habitent au 29 rue de l’église, dans le bourg, avec leurs 6 enfants âgés de 19 à 1 an et 3 enfants placés en nourrice âgés de 4 ans, 1 an et 2 mois. Mme CINTRAT (née PETIT Henriette), 43 ans allaite encore sa petite dernière Laetitia Wilhelmine, d’un an.

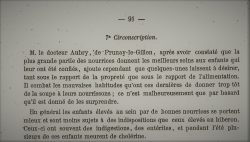

Une note du Docteur Aubry, médecin à Prunay en 1881

Dans une compilation des « Rapports et Délibérations – Eure et Loir – Conseil Général, 1882 » (par LE BAUBE P, Préfet d’Eure et Loir), le sujet des nourrices est notamment évoqué pour la 7ème circonscription, celle de Prunay-le-Gillon.

Le Docteur Aubry officie dans cette commune depuis 1866, il connaît bien la situation de ces enfants placés en nourrice.

Il combat les mauvaises habitudes qu’ont ces dernières de donner trop tôt de la soupe à leurs nourrissons :

et en effet, il a pu constater que les mères nourricières de Prunay n’allaitent plus depuis longtemps les enfants dont elles ont la garde :

- Mme HULLOT Berthe Céline est mère nourricière de plusieurs enfants en bas âge alors qu’elle a plus de 55 ans !

- Mme LEVASSOR a 54 ans lorsqu’elle doit s’occuper de la petite Yvonne ROZARD, âgée d’un mois en 1895

- Mme RENOUARD Ovide a 62 ans lorsqu’elle accueille la petite Yvonne GAASCH en 1901. La petite mourra à l’âge de 8 mois.

Et pour celles qui pratiquent l’allaitement mercenaire, le Docteur Aubry redoute la contagion d’une maladies qui se propage en cet fin de siècle : la syphilis

A cette époque, en effet, la syphilis est la grande maladie vénérienne du siècle. Maladie contagieuse, liée à la prostitution et à la débauche, la syphilis est héréditaire et se transmet de la nourrice à l’enfant via le lait. Inversement, l’enfant syphilitique peut transmettre la maladie à sa nourrice qui elle-même la transmet à son mari et des enfants.

Malgré ses observations, de nombreux enfants décéderont encore dans la commune. Élu maire en 1895, il rédigera lui-même de nombreux actes de décès de jeunes nourrissons. Qui sait combien d’entre eux ont péri de cette maladie ? l’état-civil ne le dit pas…

Le déclin des enfants placés en nourrices sur place

C’est l’Histoire qui mettra fin à la pratique de la mise en nourrice, avec la guerre 14-18. Dès 1914, la fréquence de l’envoi en nourrice diminue. Les difficultés de transport ont bouleversé les circuits d’échange entre les campagnes et les villes, notamment dans les départements envahis. Ensuite, les nourrices paysannes ont dû remplacer les hommes mobilisés, dans les champs. Cette pratique disparaît donc naturellement et ne reprendra pas avec la fin de la guerre : plus de 1 million de soldats français ont été tués, la démographie chute pendant les années de guerre avant de remonter progressivement, le temps est à la reconstruction de la famille. Les nouveau-nés profitent de cette reconstruction et ont désormais de la valeur auprès des familles décimées.

Retrouvez la liste complète des enfants placés pendant cette période (classement par parents nourriciers) : Liste des enfants placés en nourrice à Prunay – octobre 2020

Sources

La mise en nourrice, une pratique répandue en France au XIXe siècle – Emmanuelle ROMANET – https://journals.openedition.org/transtexts/497

ANNEXE IX – L’INDUSTRIE DES NOURRICES AU XIXE SIÈCLE – François Chedeville, décembre 2018. https://www.societe-cezanne.fr/2018/12/20/annexe-ix-lindustrie-des-nourrices-au-xixe-siecle/

Nourrices et nourrissons dans le département de la Seine et en France de 1880 à 1940 – Catherine Rollet, 1982. https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1982_num_37_3_17360

Carine Vanneau, 25 octobre 2020

À DÉCOUVRIR AUSSIDans cette rubrique !

MAIRIE DE PRUNAY-LE-GILLON

18 RUE DE LA MAIRIE

28360 PRUNAY-LE-GILLON

TEL : 02 37 25 72 24